发布时间:2025-07-21 16:48:20

这不是一句哲学思考题,而是查尔姆斯理工大学教授Johan Stahre在CXO高峰论坛上的发问。看似跳脱传统PLM话题,但却精准戳中了产品生命周期管理的未来命门:我们正处在一个技术、人口与业务模式三重剧变的临界点。

一个典型的例子是:今天的一辆智能汽车,包含超过1.5亿行代码,而1969年登月的“阿波罗11号”仅有14.5万行。产品正在变成软件定义的、平台驱动的、数据持续演化的系统性存在。而传统的PLM架构,是否还扛得住这种复杂性和演化速度?

这场技术跃迁背后,揭示的是一个全新的命题:PLM已不再是“工程文档的仓库”,它正在成为“系统级业务操作平台”的核心枢纽。

传统PLM系统面临三重压力

“当今的产品设计早已不是单一学科的命题。”PTC前首席运营官Mike DiTullio在演讲中指出,当前的产品已从物理组件,演变为涵盖软件、电子、电气与AI系统的高度集成工程。但大多数PLM系统仍延续着“文档驱动+功能完备”的思维模式,呈现出三大“失效症状”:

1.软硬件解耦常态化,协同链条失衡:硬件生命周期以年为单位,而软件可每周迭代,版本与配置的爆炸式组合让传统BOM模型难以支撑。

2.AI与可持续性成为新约束维度:未来的产品不仅要交付功能,还需具备自适应学习能力和绿色足迹,这些都不是传统PLM设计时考虑的变量。

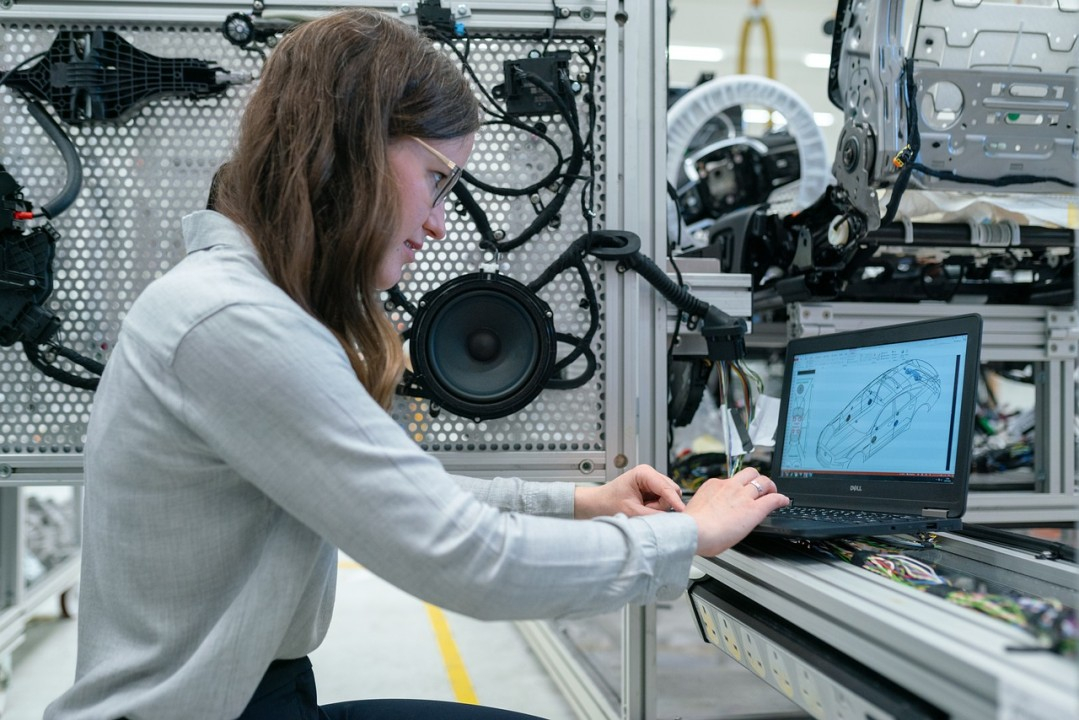

3.“Google一代”重塑研发语言:新一代工程师天然排斥过度流程化、文档驱动的工作方式,他们倾向于使用API、脚本、AI助理和可视化反馈工具,传统PLM的交互逻辑已与其脱节。

这些挑战,折射出传统PLM系统架构本身的局限性:功能模块虽全,但耦合度高、扩展性差、响应迟缓,难以应对面向未来的“系统级复杂性”。

教授 Stahre 表示:“在一系列工业活动和技术类专业岗位中,女性代表性不足,而这些岗位本可以在工业工程和产品实现领域即将出现的人才短缺问题上发挥作用。”

新一代研发平台如何应对“复杂性溢出”?

面对这场复杂性升级战,传统PLM模式正面临“角色、数据、工具、架构、学习方式”五大层面的系统性瓶颈:

1.未来的产品复杂性:不再是结构件之间的耦合,而是软件硬件、电子电气、人工智能与用户体验等维度的全息交错。

2.工具层面:过去偏重文件驱动、CAD集成,今天则要求面向模型的全栈协同,支持EDA、电气、仿真乃至工艺环节的全流程闭环。

3.架构层面:大服务与大宽表正在成为性能瓶颈,微服务与中台化成为关键演进方向。

4.协同层面:管理流程与管理数据已不足以支撑业务创新,协同对象、设计过程、规则数字化将成为新基建。

5.最重要的,是用户体验:新一代研发平台必须从“功能导向”转向“体验导向”,从"可用性"转向"易用性",实现从工程师到决策者的全谱系智能助力。

所以,新一代研发平台必须走向“融合型系统工程平台”——即面向模型、面向角色、面向服务解耦的新一代研发平台。

国产工具链的突围逻辑

在这场看似属于全球头部PLM玩家的讨论中,部分国产研发平台正悄然释放出“变量效应”。

我们以蜂巢互联推出的新一代CID研发工具链平台为例,它从设计理念出发,重构用户角色体验,以“模型驱动+微服务架构+多点工具协同+场景化AI赋能”为核心,突破了长期困扰传统PLM系统的集成、演化与运维难题。

蜂巢CID工具链所具备的几个关键特征,也正回应了PTC Summit中所提出的“产品全生命周期复杂性转型”的核心关切:模型驱动的数据逻辑,替代了冗余的大宽表体系、面向业务过程的集成模式,打通设计、仿真、电气和工艺的多维协同、AI场景能力全覆盖,为未来系统智能化升级提供演进通道。

这些并非简单技术堆砌,而是对未来产品开发与制造方式的系统性回应。

蜂巢CID是致力成为企业研发管理系统从传统PLM模式进入智能工具链平台时代的领导者。

最后,正如DiTullio所言:“我们已站在生命周期复杂性的转型临界点。”这场转型,不只是一次工具与系统的更新迭代,而是一场贯穿组织、人才、方法与平台的全面再构。

在这样一个重构周期中,中国制造面临双重挑战:既要应对外部复杂性升级,又要突破核心平台长期依赖外资的“架构锁定”。而以蜂巢CID工具链为代表的新一代国产研发平台,若能持续打磨模型驱动、角色导向、服务解耦等关键能力,不仅有可能在国内实现创新替代,还可能成为链接未来工业生态的核心枢纽。